Johannes Stüttgen im Gespräch mit Mathias Forster | Fotos Anna Krygier

Johannes Stüttgen ist ein deutscher Künstler, Vortragsredner und Buchautor. Er studierte zunächst Theologie in Münster bei Joseph Ratzinger und dann Kunst an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Joseph Beuys, der ihn 1971 zum Meisterschüler ernannte. Stüttgen orientiert sich in seinem Schaffen an dem erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys. Er war als Gastprofessor an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg für den erweiterten Kunstbegriff tätig und wurde von der Brookes University in Oxford für seine Arbeit an der sozialen Plastik ausgezeichnet. Er versteht gesellschaftliche Entwicklung als kreativen Prozess und war und ist in verschiedenen Initiativen engagiert, zum Beispiel beim «Omnibus für direkte Demokratie». Stüttgen lebt und arbeitet in Düsseldorf.

Mathias Forster: Knüpfen wir doch bei dem Gedanken wieder an, zu dem wir am Ende des letzten Teils unseres Gesprächs gekommen waren. Wir hatten gesagt, dass in früheren Zeiten die Agrarkultur auch mit dem Kultus verbunden war. Es war eine heilige Sache, die von Priestern geleitet wurde. Und Du hattest gesagt, dass der Bauernhof in Zukunft immer mehr zur Schule werden müsste, dass sogar in Zukunft keine Schule mehr ohne Bauernhof sein sollte.

Und zwar, damit der bäuerliche Beruf, der heute oftmals Hülse geworden ist und wie ausgehöhlt erscheint, wieder zu neuem Leben erwachen kann. Und wenn das geschieht, klar wird, dass der bäuerliche Beruf in das Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gehört, weil dort alles beginnt und dorthin auch alles wieder zurückkehrt.

Johannes Stüttgen: Ja, genau. Und die Zukunft wird zeigen, dass der Bauernhof als Urkeim alles Wirtschaftlichen sich immer mehr herausstellt als Geistesleben. Ich möchte gern auf die soziale Dreigliederung nochmals zu sprechen kommen. Damit klar wird, dass aus dem Wirtschaftsleben, dessen Keimzelle im Bauernhof liegt, eine neue Geistkultur hervorgehen kann. Dafür müssen wir aber auch durch das Rechtsleben dreigliedrig hindurchgehen.

Und damit sind wir bei der direkten Demokratie. Ich lege grossen Wert darauf, dass diese Gesichtspunkte jetzt mit zur Sprache kommen, weil das Rechtsleben ja die notwendige Durchgangsstufe ist, um vom Wirtschaftsleben wieder zum Geistesleben zu kommen. Denn das Rechtsleben bildet eine Horizontale aller auf Augenhöhe mit dem Prinzip der Gleichberechtigung, nicht zu verwechseln mit dem Prinzip der Mehrheitsherrschaft, wie es heute die Demokratie oftmals ist. Nein, die Demokratie muss umgewandelt werden in eine horizontale Gleichberechtigungsform, aus der sich dann die Frage ergibt. Wo ist die Vertikale? Und siehe da, die Vertikale ist nur im Ich des Menschen möglich. Insofern ist die direkte Demokratie der jetzt zukünftige und zugleich jetzt notwendige Ausdruck der Demokratie, weil sie sich nur so auf jeden Einzelnen als Ich bezieht. Damit ist nicht nur gemeint, dass er direkt die Ziele bestimmen kann, sondern auch, dass der Mensch direkt als Gestalter betroffen und zur Mitgestaltung aufgerufen ist. Insofern ist die direkte Demokratie eigentlich die Erfüllung des Kreuzes, wenn man die Horizontale und die Vertikale zusammennimmt. Seit dem alten Griechenland können wir einen Prozess beobachten, wo die göttliche Gerechtigkeit auf die Erde heruntergezogen wird und dadurch horizontal geworden ist – als Gleichberechtigung aller. Wenn nun hier die Aufrichte, die Aufrichtigkeit des einzelnen Ich dazukommt, dann haben wir das Verhältnis des Einzelnen zum Ganzen ganz neu bestimmt. Ich lege da deswegen grossen Wert drauf, weil die direkte Demokratie in der Regel falsch beschrieben wird, oder zu äusserlich beschrieben wird.

MF — Ja, oder auch die Form, die sie bis heute gefunden hat, dem noch nicht gerecht wird, was zukünftig und gleichzeitig schon heute notwendig ist

JS — Na ja, wo kann man sie denn heute überhaupt irgendwo finden. Die Schweiz ist da ein Vorreiter, eine Pionierin für diese Geschichte.

MF — Aber wenn die direkte Demokratie funktionieren soll, dann brauchen wir auch ein wirklich freies Geistesleben, also eine wirklich freie Meinungsbildung und -äusserung, also auch einen freien Informationszugang, damit die notwendige Bewusstseinsbildung stattfinden kann. Und das haben wir ja eben heute nicht.

JS — Stimmt. Aber mir war wichtig diese Entwicklung bis in die Zukunft einmal aufzuzeigen, mit der Horizontalen, mit dem Horizont, wo alle Menschen gleich sind, auf gleicher Höhe und in Würde, und wie sich daraus wie von selbst die Vertikale ergibt – und die ist nur im einzelnen Menschen möglich. Und das ist natürlich eine Sensation. Denn das verpflichtet die Demokratie dazu, einen Zusammenhang herzustellen zum einzelnen Menschen, der über das blosse Wählen, von Delegierten und dann auch wieder von Experten, hinausgeht in eine Vertikale, die nur von Ich-Menschen hervorgebracht werden kann.

MF — Und damit müsste natürlich auch das Mehrheitsprinzip in der direkten Demokratie überwunden werden. Denn wenn bei einer zu klärenden Frage 50,1 % gewinnt, dann ist das natürlich keine würdige Form, weil der Wille von zu vielen nicht berücksichtigt wird. Man müsste dann nach Wegen suchen, dass die Menschen je nach ihrem Stand der Erkenntnis und nach ihrem Ich-Willen das tun können, was sie für richtig halten, bis zu einem bestimmten Punkt natürlich nur.

JS — Wichtig ist eben, und das geht wieder aus Deiner Beschreibung hervor, dass wir alle durch die Quantität hindurchmüssen – mitten durch – sodass wir tatsächlich zu dieser neuen Qualität kommen. Gerade dieses Quantifizieren, was heute überall üblich ist in Abstimmungsvorgängen, aber auch in der ganzen Maschinenwelt, im ganzen System geht es immer um quantitative Bestimmungen. Das ist das Schicksal der Freiheit, dass sie durch den Tod der Quantitäten hindurch muss, um zu der neuen Qualität zu kommen.

MF — Sodass sich in der Quantität auch zeigen muss, ob sie einer bestimmten Qualität gerecht wird.

JS — So ist es. Zuallererst müssen wir die Qualität in der Quantität begreifen und nicht einfach in ihr untergehen, um zu funktionieren. Quantifizieren bedeutet ja immer abzählen, messen, wiegen. Das sind aber Todesprozesse. Denn in der Quantität zeigt sich ja noch nicht unbedingt Qualität. Die ergibt sich erst, wenn ich die Quantitäten in bestimmte Proportionen bringe. Das zeigte sich im Mittelalter im Bau der grossen Dome. Da wurden ja ungeheure Quantitäten bewegt. Aber die Qualität zeigte sich auch da erst, wenn diese Quantitäten in bestimmte Proportionen zueinander gebracht wurden. Und die Proportionsfrage lässt sich quantitativ nicht beantworten.

Das ist wichtig. Denn man merkt, dass wir jetzt in einer Kulturstufe stehen, wo wir in der Quantität untergehen. Digitalisierung, Atomisierung, nur noch am Computer hängen, was ganz wichtige Schritte sind, die ungeheuer viel auch ermöglichen. Dennoch ist dieser Schritt eine Art Durchgangsstation auf der Suche nach einer neuen Form von Qualität. Und wer das nicht erkennt, der erstickt und geht unter.

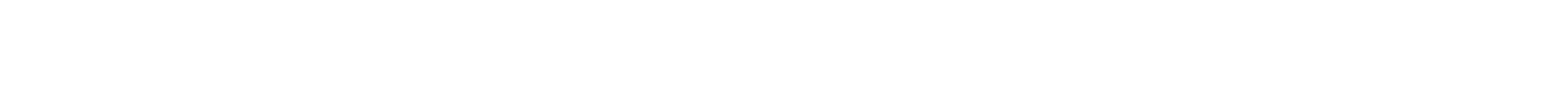

«Die Demokratie muss umgewandelt werden in eine horizontale Gleichberechtigungsform.» Zeichnung von Johannes Stüttgen

MF — Er stirbt, um dann zu erkennen, dass er mehr ist als das, was sterben kann. Das ist ein weiteres auf die Spitze treiben, um zu erkennen, was den Menschen im Kern seines Wesens wirklich ausmacht. Denn alles, was sterben kann, ist nicht sein Kern, sondern aus dem Wesen heraus gestaltete Form.

JS — So ist es. Aber – man muss da durch. Also dieses Parzival-Prinzip, mitten hindurch.

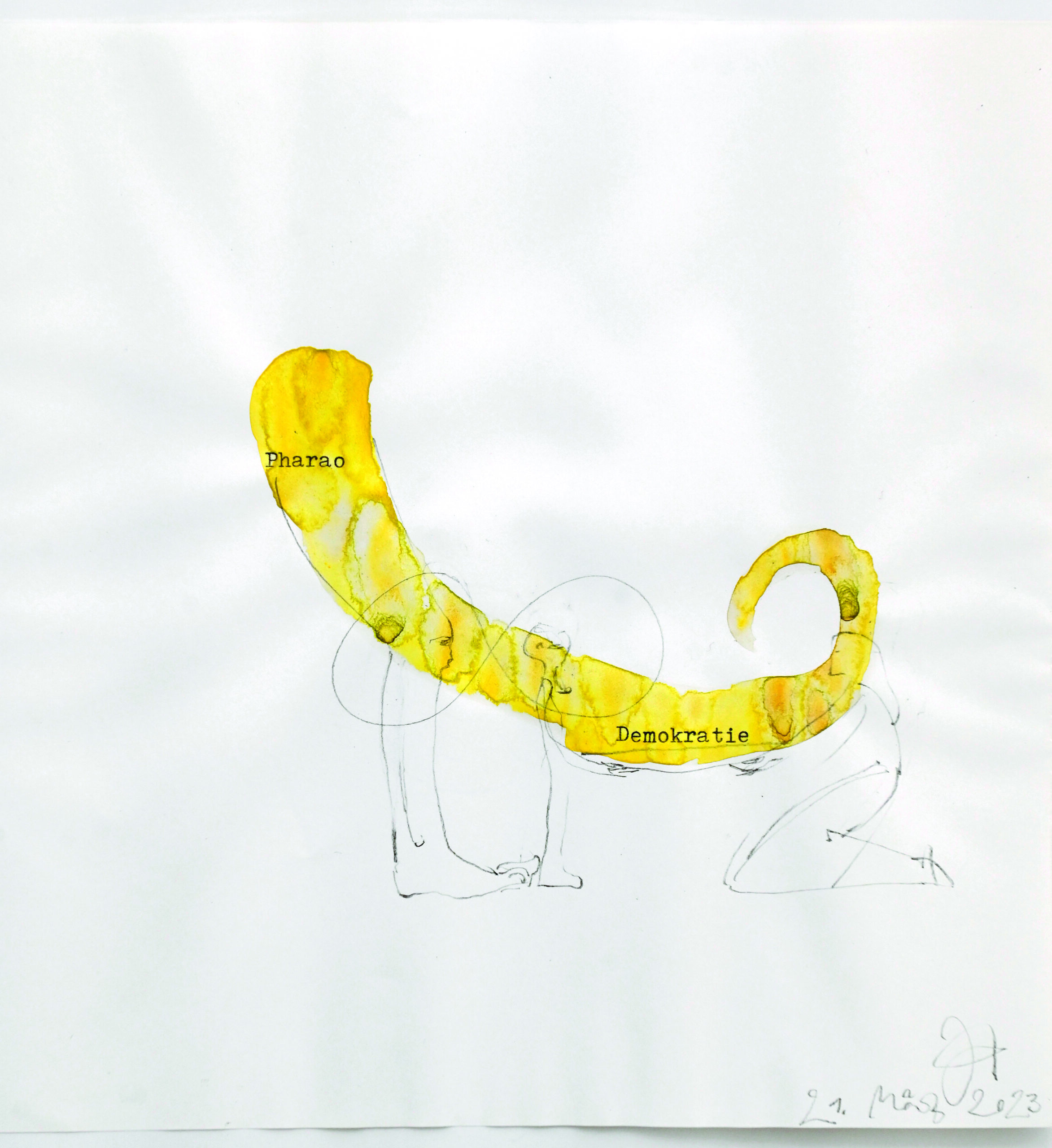

Was wir jetzt im Hinblick auf den Kunstbegriff betrachtet haben, das hat Beuys eben verstanden, das heisst, die Kunst neben der Religion und der Wissenschaft auf ihren Begriff zu bringen, der in der Kunst aber schon immer wirksam war, weshalb man ja von Kunst auch schon immer reden konnte. Eigentlich ist in der Perspektive des erweiterten Kunstbegriffs auch der Wissenschaftsbegriff angesagt, als zu erweiternder. Man könnte aber auch sagen, als ein sich zu konzentrierender.

MF — Ich möchte jetzt nochmals auf etwas Anderes zurückkommen. Mir ist es sehr wichtig, dass Schönheit, die ja im Auge des Betrachtenden liegt, bei unserer Arbeit in der Bio-Stiftung aus allen Poren dringt. Wenn Du unser Magazin oder die Website anschaust, dann siehst Du überall: Es soll immer auch schön sein. Denn ich betrachte die Schönheit als einen Wert an sich. Wie steht der Begriff der Schönheit im Verhältnis zum erweiterten Kunstbegriff? Welche Rolle spielt die Schönheit darin?

JS — Eine sehr grosse. Ich erinnere mich an ein Wort von Beuys, das aber nicht von ihm stammt, sondern was er selbst von irgendwo übernommen hat: «Die Schönheit ist der Glanz der Wahrheit». Der Schönheitsbegriff, der ist ein sehr geheimnisvoller Begriff, weil er auch sehr schnell veräusserlicht. Man sieht ja, wenn man heute von Schönheit spricht, dann hat man es ja oftmals nur mit Fürchterlichkeiten zu tun, mit äusserlichen Unerträglichkeiten, die sich als Schönheit ausgeben wollen. Ich will darauf hinaus, dass die Frage nach der Schönheit eine der tiefsten und geheimnisvollsten Fragen ist, die immer zu tun hat mit Erscheinungsformen. Es geht ja immer darum, was erscheint. Und die Frage nach dem Was ist mit der Frage verbunden, wie es erscheint.

Und Schönheit ist letztendlich ja, wenn man sie im Tiefsten begreift, auch Stimmigkeit.

MF — Ja genau, das trifft es am Besten, es geht um Stimmigkeit, um Verhältnisse und Proportionen. Wenn ich etwas betrachte oder höre und dann spüre: das stimmt einfach. Da ist so eine Art von Transparenz, die es möglich macht, dass das, was lebendig dahintersteht, der Ursprung sozusagen, möglichst so aufgenommen werden kann, dass ich nicht mehr viel selbst dazu tun muss, sondern es einfach so erleben kann, weil es wirkt.

JS — Ja, und das in sich selber eben auch lebensfähig ist, ohne dass Du Dich da dauernd einmischst. Es muss eine Selbständigkeit und eine Freiheit haben. Insofern ist der Schönheitsbegriff ohne den Freiheitsbegriff nicht zu haben, aber eben auch nicht ohne den Begriff der Wahrheit. Es sei denn, man würde jetzt den teuflischen Aspekt der Verspiegelung noch mit hineinnehmen. Dann wird die Sache nochmals sehr aufregend, weil die Auseinandersetzung mit der Schönheit ist auch immer ambivalent. Es ist auch immer eine Auseinandersetzung mit der Verführung. Also das muss man immer mit im Spiel haben. Und es ist gar nicht so einfach, das immer so sauber zu trennen. Ich will darauf hinaus, dass die Schönheit immer ungeheuer anfällig ist für Missbrauch.

Das ist die Wahrheit auch – in der Lüge. Das ist klar. Aber in der Schönheit spürt man das dann sehr deutlich. Und der Schönheitssinn, der ja erforderlich ist zur Wahrnehmung von Schönheit, der muss überhaupt erst wieder ganz neu ausgebildet werden, weil wir alle ja gewissermassen erstarrt sind und festkleben an alten Schönheitsidealen. Eigentlich muss dieser Schönheitssinn neu erzeugt werden, also wir müssen die Schönheitsfrage zurückfragen an ihren Ursprung. Denn durch diesen Sinn ergibt sich auch erst der Sinn der Schönheit. Also dieser Doppelsinn von Sinn, der ist mir sehr wichtig.

Also diese Sinnfrage, die ja jeder irgendwann in seinem Leben einmal stellt, oder die er sich vielleicht auch dauernd stellt: Welchen Sinn hat das, was ich tue? Natürlich muss es auch schön sein, aber Du brauchst dafür einen Sinn. Also dieses geheimnisvolle Wechselspiel von Wahrnehmungssinn und Bedeutung kommt dabei zum Zuge und damit bist Du wieder mitten im Kunstbegriff. Merkst Du das?

MF — Mich interessiert jetzt aber auch noch, was für eine Rolle die «klassischen» Künste wie Malerei, Theater, Bildhauerei, usw. in Zukunft im Hinblick auf den erweiterten Kunstbegriff aus Deiner Sicht spielen werden.

JS — Diejenigen Künstler, die mit diesen klassischen Künsten verbunden sind, die müssen ja auch durch diesen Todesmoment hindurch, von dem wir gesprochen haben. Das ist manchmal sehr schwierig, weil da ja auch oftmals eine grosse Verbundenheit vorhanden ist. Man muss das offenlassen, was daraus wird. Ich glaube aber, dass diese klassischen Künste in der Schule eine immer grösser werdende Rolle spielen werden, auch wenn es im Moment so aussieht, als wäre das Gegenteil der Fall. Aber man wird schon darauf kommen, was die klassischen Künste für eine positive Kraft haben können in der Entwicklung von Kindern: Malen, singen usw. Da bin ich mir sicher. Das wird man verstehen. Anders wird es ja auch gar nicht gehen.

MF — Lieber Johannes, ich bedanke mich für das anregende und inspirierende Gespräch, freue mich schon jetzt auf das nächste, wann immer es auch sein wird, und wünsche Dir von Herzen alles Gute!